以下文章来源于厦门郑启五 ,作者厦门郑启五

郑启五,厦门大学外文系1977级院友,厦门大学人口研究所研究生导师、兼任市作家协会副秘书长,省作家协会会员,长期从事台湾人口社会研究。福建省人口学会副会长、土耳其中东技术大学孔子学院首任中方院长。

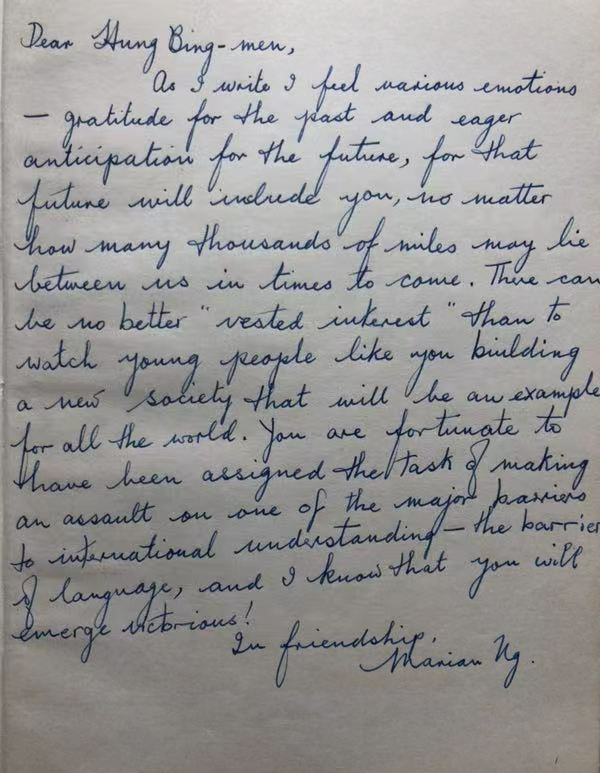

为纪念恢复高考40年,厦门大学外文系英语专业1977级的老同学忙着收集各种素材,以便编辑出版一本纪念文集,最是珍贵的是洪冰萌同学提供的一封吴玛丽老师30多年前手写的英文信,光是那一丝不苟一气呵成的书写就足以醉倒众人!

吴玛丽老师是改革开放后厦门大学引进的第一位外籍教师,她的一头银发说不清是因年老发白,还是西方人天然发色,但却绝对是标志性的。然而走近这位“洋老师”时,让人感到非常亲切的是她慈爱的微笑,她总在微笑,那种长者式的、非常善良的、发自内心的微笑。当她顶着一头标志性的银闪闪的头发,带着会心的微笑走进教室后,最令我倾倒的却是她的声音,像老奶奶讲故事一样的嗓音,带有些许磁性的、微微沙哑的、慢条斯理又抑扬顿挫,仿佛后来《狮子王》等卡通电影开始时的道白“Long long ago……”就是模仿她的声音,听这样的天籁之音诵读英语课文简直就是一种享受。吴玛丽老师不仅是老天给我们大一学生最好的礼物,也是上苍对这所饱受磨难的海防前线的高等学府的眷顾,外文系的电教室把她的声音一课一课录起来,给全系乃至全校的同学听,十几年、二十年后,她的声音还不时在学校广播电台响起。让我回味无穷,更感到很幸运,毕竟我们当年听的全是“历史原声”。

大二的时候,吴玛丽老师教我们英语作文课,她老人家不但要上三个班的课,更要批改八十几号人的作文,且每周一篇。大部分的作文都被改得星星点点的,不但拼写和标点的错误她不放过,更多的是语法表达的错误,或如何表达得更地道更简练。在作文后,她还用红笔写上好几行评语,或批评或鼓励或兼而有之,她的一句鼓励甚至一度激发了我改用英语写作的梦愿。

吴玛丽老师也有相当性急的一面,常常在中午就迫不及待地叫一位名叫毕建军的女生到她的住处去,把已经批改好的部分作文送到教室去,以便让同学尽快看到结果。不料引发了新的问题,许多同学争相翻看别人作文本上的批语和评分,后来“东窗事发”,吴玛丽老师在课堂上第一次生气了,斩钉截铁地说:这样的事情再也不能发生了。同时她又非常真诚地向被翻看作文的同学表示了歉意……也许这是我接受的关于“尊重隐私”的启蒙教育,尽管当时我已经是26岁“高龄”。可惜到了大三时,吴玛丽老师让78、79级的同学“抢”走了……

“吴玛丽”应该可以视为她的中国名字,她的英文名字是Marian Wu,直译当为“玛丽安·吴”。她老人家的身份似乎有点特别,或者有些传奇,我记不清她是英籍加拿大人还是加籍英国人,她的国家发给她丰厚的养老金,她并不缺钱,可以感受到她在教书时是发自内心的快乐。假如没有记错的话,她已经过世的丈夫好像是一位吴姓的四川画家,所以下课时与她聊天,她会说几句四川话逗笑大家。她随身的行李中有几十幅裱好的国画,都是她丈夫的遗作,记得她还在厦大的工会俱乐部为她的丈夫举办过一次小型的画展。

我们大学毕业后不久,好像就是在同一年,吴玛丽老师离开厦大到上海去工作,我到她在厦大招待所的住处去话别,送给她一本1981年第4期的《现代外语》杂志,上面有我的一篇谈英汉翻译的论文。我真的很舍不得她老人家的离去,但还是祝福她能到生活远比厦大安逸的上海去,她半开玩笑地说:“你们外文系是担心我要在这里终老了”。她过去谈到外文系用的都是our,这次却有点伤感地用了your……

后来听说她去了刚刚成立的上海大学,暂住在锦江饭店,上下课都有车子接送,真是个好消息,我感到很欣慰。这是我听到的关于吴玛丽老师的最后消息。

吴玛丽老师(前排右四)与外文系学生合影

如今我们不仅有吴玛丽老师的照片和录音,还有她精美的手写信真迹,好老师永远活在字里行间,也永生于学生们的心里。

厦门大学外文学院宣传中心

编辑/吴雯婷