编者按百年厦大,十秩外文。一百年来,外文学科筚路蓝缕,硕果馨香。抚今追昔,非有记载不足以彰其茂华,非有图文不足以表其辉熠。在外文学科即将迎来创建百年之际,特此推出“外”闻趣“史”系列文章,与你分享外文百年沧桑岁月里那些值得记住的时刻或片段。本期为第3篇文章,让我们一起来回望时光流转中外语学习的点滴往事。

十秩外文,弦歌悠长,一代代外文学子在外语的瀚海中笔耕不辍,口传心记,学术思想于时光轴上任意穿梭,交汇贯通。铸以朝夕勤学,成外语济才;学为致志四方,立时代潮头。驰而不息,久久为功,外文学子在“南方之强”演绎了一幕幕学习外国语言的生动故事。

第一幕:岁月鎏金,唯立唯勉

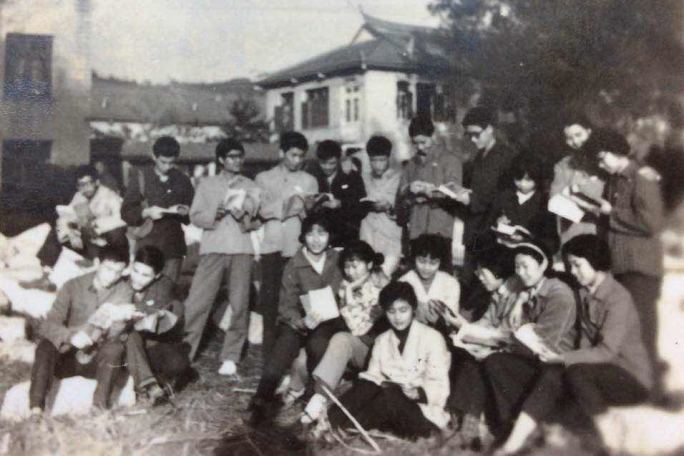

上世纪七八十年代,校园夏日的清晨,第一缕阳光勾芡着清澈的芙蓉湖水,淡香氤氲,晕开穿梭在树梢间的蝉鸣,“和弦”的是外文老院楼——博学二的朗朗读书声,这是外文学子对一天的明媚问候。学生们手持厚厚的课本,倚靠在走廊,放声朗读。在那时,全校各系,似乎唯独外文系不安排早晨第一节课,因为这是属于同学们晨读的大好时机。其实,作为外文特色的露天朗读并不限于晨读,在一整天的任意时刻,你总能发现外文学子在囊萤楼、映雪楼的走廊上专心朗读,甚至在芙蓉湖畔,或建南大礼堂外的阶梯,或白城海边沙滩,或校园内的农田边,都有外文学生的身影,充实了校园的各个角落。

除了最原始本真的晨读,外文学子们最大限度利用系里投入的较为先进的设备。当时每个小班级的教室里,有一台沉甸甸的箱式播放机,里面的磁带听久了极易磨损,学生们便会剪掉磨损的地方,剩下的部分继续听。大家轮流操作机器,听着“灵格风英语”、Meet the Parkers等磁带,碰到听不明白的,就把磁带往后倒,其他同学就只好被动地跟着重复听,就连睡梦中,还会不由自主地念叨起来,几近“走火入魔”。彼时,博学二的报告厅后有一间小翻录室,墙壁上贴着琳琅满目的听力材料目录,学生可以挑选自己喜欢的听力材料,请老师帮忙翻录。一两毛钱的一盘磁带便可以获取到各种电影录音、英美小说、听力教材、英文歌曲,对当时的外文学子来说,这简直就是一个宝库。这些宝藏资源也成为了学生课余生活的重要组成部分,如果你看到手持磁带的同学在食堂里,在校道上,反复倒带只为听懂不熟悉的句子,不用多问,那一定来自外文系。当时不仅仅是磁带,人人手中还会有一台带着天线的收音机,晚自习时每到整点新闻更新,博学二楼外的走廊总会站满了一排学生,伸着收音机长长的天线,转几圈,找到信号最佳的位置,全神贯注地听着。

老式录音机

老式收音机

其实,外文系学生注重朗读,注重听力,是因为当年老师对学生的语言基本功有着严格的要求。一年级的语音课上,老师会为同学们亲自示范讲解,比如说英语的长短元音[i:] [i],老师会故意夸张地把长元音发得很长,把短元音发得很短促,以便大家更有趣地跟读学习。而在精读课上,老师若是碰上发音不得要领的学生,会在下课后专门把学生叫去办公室,学习自己发音时舌头在口腔内是如何转动摆放的。每周一次的听力课上,老师们有时会给学生们放电影,哪怕是黑白画面的“米老鼠与唐老鸭”都足够让学生们兴致盎然,目不转睛。

除了“听”以外,“读”更是外文学子的孜孜所求。藏书丰富的思明图书馆是学生们心中的“象牙塔”,外语书籍专区旁的书桌,少有空席。到了90年代,图书馆依然是同学们最经常“打卡”的地方。那时的“打卡”媒介是一枚真正的“卡片”,每一本外语书的末页夹着借阅记录的卡片,成为一代人趣味互动的美好回忆。“泡书店”在当时也是喜闻乐见,捧着一本外语书,寻觅一处正午阳光不太浓烈的位置,一天的时光匆匆而过,充实自得。

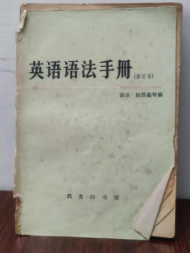

外文系友汇编的语法书

靠着勤学苦练,略显笨拙而扎实的方法,外文学子啃下一个个的“硬骨头”,每一篇文章都经过“千锤百炼”而深深烙印在每个学生心中,眼耳手口心齐上阵。熟能生巧,积累的语言知识达到一定阶段后,必然内化成固有的知识结构,方能炉火纯青。而那抹厚重的书卷香气,滋养学生们恒久:钟意看纸质书,逛书店,做阅读笔记成为习惯。

第二幕:世纪春潮,竞力扬帆

2000年初,更加丰富的外语教材和各种纸质词典融入课堂,学生们背着厚厚的词典去上课,数不清多少次翻阅词典是最经典的情景。听力和语音方面,学生们大多使用跟课本配套的磁带。与此同时,复读机成为人人必备的学习工具,一篇文章,一个句子,一个单词反反复复听读多遍俨然成为习惯。部分老师提供收音机用于收听目标语言国家的电台,或是趣味的生活场景,或是动人的悠扬小调,触摸外语肌理的窗口渐然打开。而让学生们真正体验更为地道的外国语言离不开外籍教师的“推波助澜”,除了一次次生动的课堂口语互动,每逢节假日,外教会盛情邀请学生们到家中做客,或是组织开展集体出游活动,不管是基本生活用语的练习,还是用外语表达更深层的个人思考,外教们开放接纳每一次交流,尊重每位学生的想法,悉心聆听,帮助拨开外文学子在语言学习过程中的云雾,以至于后来,外文学生遇到讲外语的人,都会主动上前交流,可以说,外语真正触及了学生们的心底。

外语词典

教用收音机

磁盘

复读机

收音机

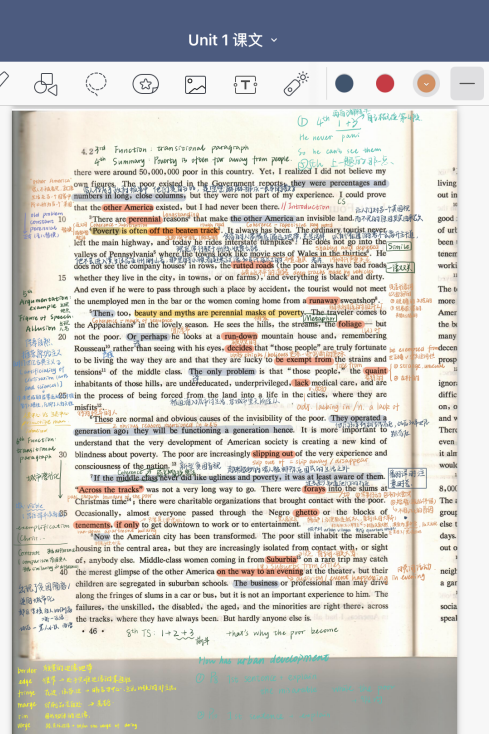

除了更生动的外语环境,阅读的积累沉淀长久镌刻在外文学子心中。学生们擅长搜集各种和外语有关的资源,就德语而言,德语诗歌、文学诗篇、具有哲学美德理论性文献……使学生们乐此不疲地汲取语言的精华,品味文化的荟萃。而对于外文学子而言,外文书库的外刊是学生们的“百宝箱”,日常新闻贴近生活,有助于提升写作和口语能力;西方名著寓意深邃,可耐百般品读;也可精选文章句法精妙,好记性不如烂笔头,摘抄和反复记忆最见功夫,受益也良多。此外,各类外语电影,音乐剧深受学生们的青睐,外国语言包裹下独特韵味散发吸引力,兴趣潜滋暗长:“就在想着把它学透!”“想到这个国家去走走!”“想用它进行文学创作”……每个外文学子有着独一无二的志向,它恒久地驱动长期主义的坚持,使学生们无限投入语言的世界徜徉,每一处记载外语的痕迹,都是值得流连的景致。

连哲彧老师的读书笔记

连哲彧老师的手写摘抄笔记

外文类报刊

第三幕:新日后浪,涛声依旧

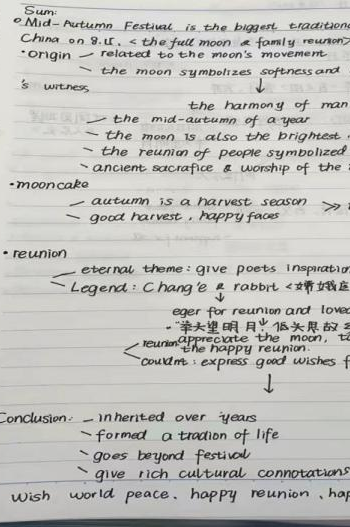

清晨阳光伸出熙攘的云层,落在白色的窗框上,微风缱绻,德贞楼内,窗帘飘动,正是“晨光借道入帘来”,桌上的书页哗哗作响,与同学们的朗朗读书声相应和,这是外文学子在晨诵。铃响,声息,任课教师点击多媒体电脑屏幕上的会议软件,因故不在场的同学也能同频参与课堂。随着云层渐隐,德贞楼古朴典雅的砖瓦染上了金色的光辉,外语课堂也渐入佳境,屏幕上是老师精心准备的幻灯片,课桌上则是同学们的课本、下载有词典软件的平板。讲台上,老师的讲解清晰耐心,讲台下,同学们的回应此起彼伏,两种声音会有短暂的停歇,被记笔记的唰唰声所替代。部分同学使用纸质笔记,另一部分则选用更便携、更易于整理的笔记软件。

学生笔记

午后,几名外文学生相约去“外语角”,他们或是翻看外语书籍,讨论相关片段;或是摊开语法参考书,发表自己的看法;又或是打开外语网站,体验“沉浸式学习”。还有几个爱好足球的男生已经打开外语版足球解说,饶有兴致地盯着屏幕上奔跑的运动员,时不时用不甚熟练的外语更新“情报”——这是他们独特的学习方法。下午四点是外教的口语课时间,初次接触外教时有不少同学惴惴不安,生怕一个不小心说错话,闹出什么笑话来。但在老师耐心的引导下,同学们渐入佳境,自信的程度也大大提高。

上课时,同学们沉浸到对异域文化的欣赏品味中,课后又意犹未尽地打开了浏览器,想要搜一两部电影或书籍来看。隔壁的教室则正在上口译课,老师帮助同学们模拟着生活中的各种场景,同学们扮演起了口译员和发言人,在生动有趣的课堂里感受听与说、输入与输出的魅力。天色渐暗,倦鸟归巢,忙碌一天的学生们回到宿舍。窗台外,夜空如墨,月朗星稀,阳台上,一名学生正对着手机屏幕念念有词,原来他是在和外国网友聊天,从生疏到熟络,颇为尽兴。与网友相互道别后,同学轻推宿舍门,避免打扰正在做笔译练习的舍友;另一名舍友刚好看完一集法文纪录片,伸了个长长的懒腰。不约而同的,他们看向了角落里的第四张书桌——一名同学趴在上面睡得正香,凑近去看,他的手机屏幕还亮着英语演讲网站的界面。舍友们会心一笑,把他叫醒,一时之间,原本安静的宿舍再度充满了欢声笑语......

网上词典、学习辅助软件

百年外文,岁月荏苒,像在弹着一支绵延的鸿曲,前奏悠长,从囊萤楼到德贞楼,声声朗读回荡在梁宇间,照映每一块古早的墙砖,从黎明到日暮;过渡的曲调婉转,充盈着“书香气”,令人眷念长久;余音不绝,留有更多的现代化可能,无限的想象空间。恒久不变的是一代代外文学子对外语的热衷追求和不懈坚持,对学术的品析敬畏和严谨务实有如高潮一般的荡气回肠。

厦门大学外文学院宣传中心

文/刘小娜、乔优优、田娜娜、何淑瑶

图/受访者提供

编辑/何淑瑶、田娜娜